标题

标题

内容

林培源:危机的叙事与叙事的危机

——评陈崇正中篇小说集《黑镜分身术》

更新时间:2018-07-17 作者:林培源

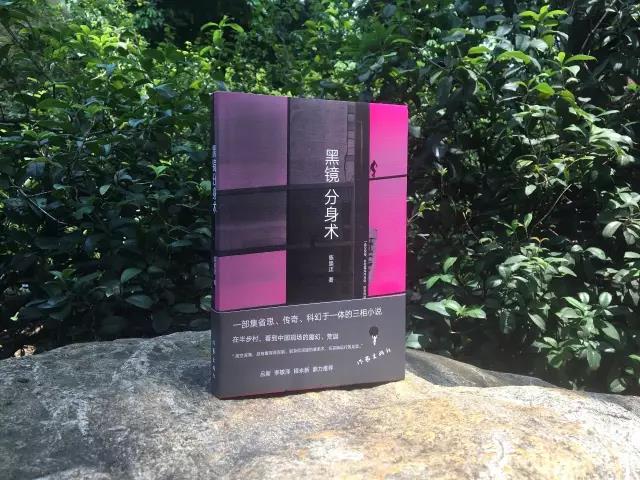

熟悉当代科幻影视的读者不难从陈崇正《黑镜分身术》(作家出版社,2017年)的书名窥探到英国系列短剧《黑镜》(Black Mirror)[1]的影子。如该剧制作人查理·布洛克对《黑镜》所作的介绍:“每集都有不同的演员、不同的背景,甚至一个不同的现实。但都是关于我们当今的生活方式的真实写照。”[2]这句话恰好可以用来形容《黑镜分身术》。这部中篇小说集由《离魂术》、《分身术》、《停顿客栈》、《黑镜分身术》及《葵花分身术》五个故事构成。与传统的现实主义不同,陈崇正将科幻、奇幻、武侠、现实等风格熔为一炉:五个故事的人物彼此关联,不同叙事因素互相征用,人物的谱系凭借累积叠加的方式得以呈现,因此,将其视为一部“另类”的长篇小说也并无不可。《黑镜分身术》出版至今,相关评论无不关注其中现实与虚构的关系,但正如作者在访谈中说的:“我不会长期迷恋某种技术。或者说,我还在不断变换着自己。就如《黑镜分身术》书中的五个故事,它们分别写于不同的时间,所以也具备各不相同的五种形态,而不是积木一样的叠加。或者说,我进行的是流动的加法,这是我的游戏。”[3]“流动的加法”、“游戏”等说辞暗示着,作者不想重蹈传统文本结构的覆辙。在“复刻现实”和“高蹈虚构”之外,他试图翻转传统、另辟蹊径,但此番尝试是窄路还是大道?要回答这个问题,首先要将《黑镜分身术》放在不同的文学坐标系中加以甄别和比较。

一、乡土小说与技术伦理

从《半步村叙事》(花城出版社,2015年)到《黑镜分身术》,脱胎于潮汕平原的“半步村”俨然成为陈崇正小说中一处固定的文学“地标”,围绕“半步村”这一弹丸之地,东州、西宠、碧河镇、月眉谷、木宜寺、栖霞山等均衍化而出,形成一幅虚构的地形图。由这一“文学地理学”的构造,我们不难看出陈崇正对莫言(高密东北乡)、贾平凹(商州)、阎连科(耙耧山脉)、苏童(香椿树街、枫杨树故乡)等人在乡土文学叙事策略上的继承,但如此类比未免过于简单。中国乡土小说自鲁迅、沈从文、萧红,到赵树理、孙犁、汪曾祺等,已分化出叙事和抒情两端;到了莫言、贾平凹一代,前辈作家开采的矿洞几近枯竭了,因此必须另起炉灶,才能使笔下的乡土不至于衰朽。于是,“他山之石”——美国南方小说家福克纳的“约克纳帕塔法世系”和拉美小说家胡安·鲁尔福、马尔克斯的“魔幻现实主义”——被引来攻中国小说之“玉”,世界性与民族性合二为一。其中,莫言的“高密东北乡”和阎连科的“耙耧山脉”脱颖而出,尽得魔幻现实主义真传。不过,前者承袭明清小说传统极尽叙事狂欢,后者偏向荒诞主义黑暗幽默而更显悲壮。到了陈崇正这一代,复现纯粹的乡土世界已然不可能,乡愁只能换种方式书写。在这一意义上,辨别其小说中的乡土底色,还需戴上另一幅眼镜。正如他在访谈中袒露的,他的切入点不是城市、工厂、流水线、咖啡厅,而是“在异化之后无法言说的农村。这个农村不是莫言的农村,也不是沈从文的农村,而是由推土机和远方没有乡愁的人们组成。”[4]“远方没有乡愁的人们”,当然不是鲁迅在《中国新文学大系·小说二集·导言》(1935年)中谈及的构成“五四”乡土文学的“侨寓文学的作者”,而是在城乡分化后无法重返的异乡人;“推土机”作为乡镇城市化、现代化的象征,已深深嵌进《黑镜分身术》的世界:技术革新改写了乡村伦理秩序,将乡土的宗族和人际关系重新洗牌。

在《离魂术》中,巨大的青蛙造型的“魂机”由风云人物破爷引进半步村。表面上,魂机是为了将正常人的美好记忆导入,输送给树皮人病患者,“让树皮人逐渐恢复直至痊愈”。[5]但实际上,驱动破爷这一充满乌托邦举措的,是利益、资本和权力。破爷和半步村林书记合谋,希图购买记忆,完成半步村记忆的建档工作,再由魂机充当“上帝的角色”,实现权力的夺取和重组。“魂机是不是为了揭发过去,而是为了监管未来”[6],这一番信息控制论,出现在破爷这样一个开过色情录像厅、木工厂和造纸厂、深谙市场经济逻辑和资本权力运作的恶棍口中,无异于邪教教义;在《分身术》中,作为“离魂术”升级版的“分身术”可以将人一分为三,就像故事中的且帮主,可以分为老、中、青三个和尚(悟木、悟林、悟森)生活在半步村。在这个故事中,曾经捣鼓魂机的破爷再次登场,希望利用分身术化解现代人的生活困境,“谁都不想做自己,谁也想分身”。和《离魂术》中的资本剥削一样,破爷认为掌握了分身术这一“几乎不用成本的投资”,每个人都可以通过分身术改变自己。在破爷的号召下,患了“穷人综合征”的乡民们加入了他们的队伍,就像膜拜神灵一样膜拜分身术,但破爷这番壮举最终还是失败了:悟木、悟林、悟森在他的胁迫下合而为一,分身术显灵,谁料木宜寺的石佛倒塌,乡民逃跑,破爷葬身废墟;到了《停顿客栈》,石佛倒塌后,逃出生天的且帮主住进了停顿客栈神秘的房间,终日不示人。此时,半步村“鸡鸣病”蔓延,患病人会长出鸡冠,日出时分鸣叫不止。患了病的老人们搬进停顿客栈“等死”,魔术师余大乐失踪的儿子成了“黑面法师”,带领魔术表演团在半步村招摇撞骗卖药膏,诓骗鸡鸣病人。故事结尾,医疗队下乡带来提炼药物的机器——解药竟然是乡间随地可见的鸡屎——鸡鸣病因此得到解决。这里,技术再次充当了救世主;《黑镜分身术》和《葵花分身术》,则进一步将技术升级改造,融合“巫术”、“幻术”的“黑镜”和“葵花”,纷纷成为叙事的工具。在最后两个故事中,作者探讨的是时间、记忆和平行世界等主题,他将技术伦理学注入乡土世界,为久远的历史、民俗和宗教仪式招魂。由是观之,充满乌托邦色彩的技术(其主要类型体现为离魂术和分身术)在小说中的大量移植和密集分布,是构成陈崇正区别于传统乡土文学的叙事特征。

二、危机的叙事及问题的化解

明确了陈崇正融合文学地理学和技术伦理学的小说策略,还不足以把握其小说的本质,进一步说,在辨明《黑镜分身术》“写了什么”之后,还需重新思考“怎么写”的问题。对于写作意图,作者自陈:“我们生活在一个伟大的时代,技术正在改变每个人的生活。我常常想,一个生活在1997年的人,该如何想想这个2017年的夏天:摩拜、微信、人工智能和王者荣耀。面对这样的时代,作家何为?”[7]显然,作者面对的是“信息技术时代,文学何为”的难题。德国批评家本雅明在《机械复制时代的艺术作品》和《讲故事的人》等文章中发出了对文学艺术存亡的忧思:在一个机械复制、科学技术高度发达时代,艺术作品的“灵韵”逐步消退,与此同时,信息增殖和经验贬值,又导致讲故事(长篇小说、短篇小说都是其变体)这门古老手艺濒临灭亡。

传统的“再现论”、“反映论”文学观认为,小说总要标榜自己是语言的一种虚构形式,它根植于历史与“真实”的人类生活和记录之中,标榜自己和心理的、历史的现实有着一对一的关系,以此彰显自身的合法性。但历史和小说叙事从来不是一对一的关系,历史和历史叙述之间也不会完全吻合。那么,那种将小说等同于是历史的一种虚构形式的观念本身就包含了对自身的瓦解和质疑。在这一认知基础上,希利斯·米勒认为:“质疑自身的事业已经成为散文体小说——从《堂吉诃德》到《项狄传》(Tristram Shandy)再到约翰·巴斯与J.L .博尔赫斯的现代形式——创作实践内在的一部分。就此而言,这种拆解活动(unravelling)同样已经成为一种对基本隐喻的拆卸(dismantling),而正是根据这种基本隐喻,散文体小说才确认了自身,也就是说,才把自身定义为某种历史观。”[8]米勒在《重申解构主义》中的这段话反复提醒我们注意小说中这种破坏自身基石的、自我拆解(self-defeating)的特征。征引希利斯·米勒是为了说明,虽然陈崇正力图“拆解”传统现实主义和乡土文学的条条框框,但纵观《黑镜分身术》五篇小说不难发现:“技术”(魂机、分身术、黑镜分身术等)为小说注入新鲜血液,但作者并没有因此而走向后现代主义的“解构”/“反小说”之路;相反,抛开怪力乱神的叙事要素,它还是一部彻底的“讲故事”的作品。

那么,作者到底是怎么讲故事的?由“停顿客栈”、“月眉谷”、“分身术”等,再到小说人物的命名方式,我们不难发现其中潜藏着明清小说和“武侠小说”的暗流。从唐传奇到宋代的话本、拟话本,到明清章回体白话小说,中国的叙事传统强调的是环环相扣、缀段式的叙述,事件与事件勾连,形成故事的部件和榫卯,人物就在关联的故事中轮番出场、构成群像:《水浒传》、《红楼梦》如是,《儒林外史》、《老残游记》也如是。循着这条脉络来看,《黑镜分身术》的人物塑造和故事生成,用的也是这一套传统模式,只不过作者将说书人的痕迹抹去了,除《葵花分身术》中偶尔的说书人现身说法外,其余作品均难以见其痕迹。这是《黑镜分身术》不同于古典白话小说之处。那么,到底该如何命名这样一部剑走偏锋的“怪异”作品呢?且看作者在自序《逆风飞翔》中说的:“在我看来,好小说不论雅俗可分为两种,一种飞在天上,一种潜在水里……这个大地上有太多新闻已经直逼作家想象的极限了,我对自己说,要写能飞天入水的小说。”[9]“飞天入地”的小说,其呈现方式恰如上文指出,是以“离魂术”和“分身术”为武器,进而解决现代人的生存困境。落实到文本,人物遭遇的困境无不构成故事内核,即由树皮人病、“分身乏术”、鸡鸣病等组成的“疾病的隐喻”——陈崇正将这些故事形容为“南方的寓言”,“南方”是地理坐标,“寓言”则昭示小说的虚构和想象力。《黑镜分身术》中,危机的产生总是伴随着死亡威胁、寿命缩减和生殖力的衰退——《离魂术》中分身了的人生殖器会越缩越短以至于无,而分身术、离魂术等,则无一不是武侠世界中的武林秘籍,在凶险的江湖斗争中,善用者可化解危机,恶用者可毁灭武林。如此一来,隐藏在《黑镜分身术》背后的作者,更像举着长矛试图刺破现实的虚伪和黑暗的堂·吉诃德。然而,危机又是如何解决的?《离魂术》中乡民的“坏记忆”被魂机回收,《分身术》中“分身乏术”的现代病症依赖分身术解决,《停顿客栈》中的鸡鸣病在国家发明的特效药中得以治愈,《黑镜分身术》中的“黑镜”可让毁容的明星重拾美貌,《葵花分身术》中,两位当年“大逃港”后回乡寻祖的老人双双自杀,就在他们上吊后,葵花池的沉尸案也被打捞出来,历史以反讽的姿势杀了个回马枪。

抛开“戏剧冲突”、“人物矛盾”等套话和术语,“危机/解决”成了这五个故事共享的一套叙事范式。作者步步为营,以一个事件勾联另一个事件,这样的“讲故事”策略,是由一场接一场的危机和危机的解决来构成的:人物的生离死别,皆围绕着危机而塑造而生成。如此一来,很难用“大团圆”这样的陈词滥调来描述故事的结局。毕竟,危机的化解有时伴随的是人物的死亡,皆大欢喜背后充斥着残缺与哀愁。

三、叙事的危机:“歇斯底里现实主义”

在小说中营造“危机”叙事是作者观察社会、反思时代乱象的透视镜,但这样的书写方式并没有带来文学上的“飞天入水”。相反,固定的叙事模式和另类的文学观,可能造成另一番叙事的危机。

英国批评家詹姆斯·伍德在评价当代西方文学时曾断言,像拉什迪《她脚下的大地》、德里罗《地下世界》、大卫·福斯特·华莱士《无尽玩笑》、扎迪·史密斯《白牙》这样的“当代大小说”,是“一台好似陷入飞速运转尴尬境地的永动机。它看起来像消除静止,似乎羞于沉默。故事中套故事,在每一页生根发芽。这些小说一直在炫耀它们妩媚的拥堵。与这种不停地讲故事的文化密不可分的,是不惜一切代价的对活力的追求。事实上,就这些小说而言,活力就是讲故事。”[10]对这番话做反向解读,我们也可以说:当“讲故事”无法为小说输送活力时,小说就失去了存在的合法性。当然,归结到《黑镜分身术》所产生的叙事危机,问题恐怕还没有那么简单。

我们不妨沿着詹姆斯·伍德的思路往下走。对上述小说,他认为:“这不是魔幻现实主义,倒不妨称为歇斯底里现实主义。在这些小说中,讲故事变成了一种语法:如何结构,如何推进。现实主义的传统不是遭废除,而是变得枯竭,变得过劳。”[11]“歇斯底里现实主义”不愧为一个精辟的洞见!詹姆斯·伍德敏锐地捕捉到:这些将讲故事变成一种语法的当代小说“最终会成为一个精密结构“,在其中“一个故事对另一个故事的可行性和现实性作出判断”,然而“这些作家似乎过于珍视故事的关联性,将之作为绝对价值。他们的小说具有过度的向心力。不同的故事相互纠缠,两倍、三倍地自我繁殖。人物之间永远看得见关系、关联,情节曲径通幽或偏执式的平行对应。”[12]用这个观点用来剖析《黑镜分身术》也不为过。“过度的向心力”,当然是指作者对危机事件的执迷,人物被吸附进故事的黑洞。此外,《黑镜分身术》的人物相互关联、故事彼此渗透,确实是一部可以自我繁殖的小说。当作为系列故事的《离魂术》确定了小说结构和世界观的可行性后,后面的故事只需前赴后继,便能在虚构的“现实”中存活下来,这是《黑镜分身术》的故事赖以为继的不二法门。当然,方法、技巧永远只是工具,我们要考察的是,这样的方法对人物塑造是否有效?

阅读《黑镜分身术》,好比搭乘高铁穿行在隧道之中,人物轮番登场,场景快速转换,导致小说一直处在不断推进的状态中。这或许和作者受武侠小说、王小波的影响有关,在《黑镜分身术》中,故事曲折跌宕,人物在生死存亡的紧急关头,总会逢凶化吉,大难不死。乍看之下,如此编织情节并无不妥,但具体到小说的人物谱系又似乎有些问题。小说中的男性以破爷、林村长、陈大同、陈风来、金满楼、金九鼎、金天卫、施阳、且帮主、陈子贤、余大乐、余兽兽、傻正(故事中的叙述人“我”)、图高帅、莫吉等为主;女性以卢寡妇、徐静、张爱微、矮弟佬、谭琳、唐娜、烨子为主。男性谱系中有征服者、梦想者、掠夺者,也有失败者和作恶者,女性则更多是以情人、被爱慕和占有的对象出现——被侮辱与被损害的人物在故事中比比皆是。如林森所言:“这个小说,我觉得最大的问题,在于作者处理人物的时候,把人物过于漫画式了。在这种描述当中,几乎所有人物都失焦了,当我试图找到一个人物来让我疼惜、感动、担忧的时候,竟发现很难找到。除了那个曾让作者陈崇正也流露出某些温情的矮弟姥之外,其他人物全是一些道德感模糊的人。”[13]我们当然很难用道德感的强弱来判断小说人物塑造的成败,但如此判断不无道理。林森是从共情、审美感受性出发来检视人物的,但笔者认为,此处还应追问造成人物“漫画式”和“失焦”的原因。鉴于上述分析,笔者倾向于将之归因于作者的小说观。这里的小说观不等同于世界观,相反,笔者想指出的是:不管作者还是作为代言人的“隐含作者”,始终没有进入人物的内心世界:一切都是透明的,作者的道德判断一览无余,语言和行动占据了所有文本,成为人物展现内心世界的媒介,偶有抒情性的描写片段,也只是作为烘托气氛和人物心情的功能性文本得以出现。因而,我们很难从破爷的“谋划”中窥探到他的内心活动和伦理抉择,也难以从持枪的徐静身上找寻善恶对决的矛盾冲突。一切都是自明的,留给读者的想象空间窄而又窄。

结 语

传统的现实文学过渡到现代主义文学的过程中,是以叙事是否进入人物内心世界为转折的。这一过程中,弗洛伊德的精神分析、心理学、伯格森的“绵延时间观”、科学技术的发展、交通运输条件的改善推动了时空观的衍变,文学因此也开始“向内转”,开始探寻人物内在精神世界。20世纪初的“意识流小说”便是在这样的背景中诞生的:传统的线性叙事被时空倒错的非线性叙事所取代,故事开始碎片化,语言不再是透明的。换言之,现代小说的兴起很大部分取决于叙述视角的转换,现代主义作家采用“内视角”,心理分析开始大规模地进驻小说领域,作为“上帝”掌控一切的叙事者角色逐步从叙事中退场。相比而言,中国传统小说却呈现出另一番面目:人物的行动和对话,适当的景物描写和白描、诗词、插话等构成文本的主要特征,人物内心只能通过这些叙事元素去展现。我们当然不能二元对立地认为,现代主义是先进的,传统的现实主义是落后的。如此对比只是为了说明,陈崇正的小说观虽受东西方两种叙事资源的影响,然而中国传统小说尤其是武侠小说显然占了更大比重。这就导致了一个两难境地:作者一方面想要跨越传统乡土文学的藩篱,写“飞天入水”的小说,因此,在他的小说中,诡谲的想象力制造了一场又一场惊奇幻术,信息控制、技术伦理学依次登台亮相;同时,作者又希望在高速信息化的时代,寻回写作手艺人的尊严,因而他并不放弃讲故事的传统,转而以故事为本,以科幻为辅,重新搭建叙事的巴别塔。在一系列的文学冒险中,人物就处在高度的类型化、脸谱化的悬崖上,成了故事舞台上的提线木偶,观众(读者)端坐台下,二者之间,隔着一道密不透风的高墙。无论如何,我们都应该肯定陈崇正对小说传统所作出创造性的转化,如此的探索,是许多小说观固化了的作家不敢尝试的。至于如何处理虚构和现实的关系,如何以故事重绘复杂、完整的人物图景,恐怕是摆在所有当代小说家面前的难题。

[1]《黑镜》(BlackMirror)是英国电视4台(Channel 4)及美国NetFlix公司推出的迷你电视剧,由英国制片人查理·布洛克编剧及制作,是一部融合剧情,喜剧,科幻,惊悚,恐怖,讽刺等不同类型和风格的系列短剧,自2011年首播起,《黑镜》共拍了四季,第四季于2017年12月29日发布。

[2]Charlie Brooker: the darkside of our gadget addiction. guardian.co.uk.2011-12-01

[3]《陈崇正:魔幻里的现实主义呈现者》,《文学报》2017年8月1日。

[4]《陈崇正:魔幻里的现实主义呈现者》,《文学报》2017年8月1日。

[5]陈崇正:《黑镜分身术》,作家出版社,2017年,第7页。

[6]陈崇正:《黑镜分身术》,作家出版社,2017年,第53页。

[7]《陈崇正:魔幻里的现实主义呈现者》,《文学报》2017年8月1日。

[8] [美]J.希利斯·米勒《重申解构主义》,郭剑英等译,北京:中国社会科学出版社,2011年,第55页。

[9]陈崇正:《自序:逆风飞翔》,《黑镜分身术》:作家出版社,2017年第1页。

[10] [美]詹姆斯·伍德:《不负责任的自我:论笑与小说》,河南大学出版社,2017年,第181页。

[11] [美]詹姆斯·伍德:《不负责任的自我:论笑与小说》,河南大学出版社,2017年,第182页。

[12] [美]詹姆斯·伍德:《不负责任的自我:论笑与小说》,河南大学出版社,2017年,第184页。

[13]林森:《悲痛而喑哑的狂欢——读陈崇正小说集<黑镜分身术>》,《西湖》2018年第1期。

(本文刊于《中国作家研究》2018年第2期B)

林培源,1987年生,广东汕头澄海人,青年作家,清华大学中文系博士生、美国杜克大学东亚系访问学者,曾获第四届“紫金·人民文学之星”短篇小说佳作奖。小说作品见《花城》《山花》《大家》《青年文学》《青年作家》《广州文艺》《作品》等已出版长篇小说《以父之名》(2016)、短篇小说集《钻石与灰烬》(2014)等七部作品。