标题

标题

内容

谢有顺:“雅俗同欢”是小说的本源

——谈谈金庸小说

更新时间:2018-10-31 来源:谢有顺说小说

“文不能通而俗可通”

说到小说的雅与俗,我想专门谈谈金庸的小说。

中国的小说起源于说书,并不是什么高雅的事物。高雅的人当时都去写诗了。所以,小说自古以来地位低微,是“小道”、“小技”,就连小说的作者本人,都羞于提及自己的写作,这就直接导致包括四大名著在内的白话小说,作者几乎都是存疑的。多数人说《红楼梦》是曹雪芹写的,但也有人认为证据不足,作者有可能是曹雪芹的父亲,或者别人;很多人认为《三国演义》是罗贯中写的,但也有很多人认为不是。《水浒传》《西游记》也都遇到了类似的问题。这些著名的小说,到现在都没弄清真正的作者是谁,就在于小说在古代是没有地位的,即便有人写了,也很少把作者的真实姓名署上去——说书、演戏、写小说,是茶余饭后的消遣,不仅不能望重士林,甚至还会损及自己的声名。

这种局面现在已经彻底改观,文学界近年领风骚的多半是小说家,但不等于说小说就成了多优雅的文体了。

说到底,小说还是俗物,也是和俗生活紧密相连的。

小说贴近日常生活的末梢,既描写人生中吃喝玩乐、喜怒哀乐的场景,也记录个体的经历、遭遇和命运。一个没有俗生活之经验的人,往往写不好小说。曹雪芹如果没有大户人家的生活经验和成长记忆,他是写不出《红楼梦》的;张爱玲如果没有对旧上海市民生活的精细观察,也是写出她那些世情小说的,她说自己“对通俗小说一直有一种难言的爱好”(《多少恨·题记》),并称自己从小就是小报的忠实读者,她觉得小报“有非常浓厚的生活情趣”(《纳凉会记》),这些其实都构成了张爱玲的写作资源。

因此,小说不应该拒绝俗事、俗生活,相反,只有以俗生活为底子,作家才能把一种人生写结实了。古人云,“话须通俗方传远,语必关风始动人”,这话说的就是小说,而非诗歌。所谓“文不能通而俗可通”,更是说出了小说的实质,把小说名之为“通俗演义”,恐怕亦因此而来。

关于文学的雅与俗之争,由来已久。多数人的内心,可能都会有一种向往世俗的冲动,俗只是不高尚而已,它的存在,并无什么罪过。给俗文学应有的地位和正确的认识,也有利于文学的发展走向多元、丰富。

文学史不会因着写了张恨水和张爱玲,就变得俗气了;也不会因着写了金庸,就降低标准了。对俗文学一脉的正视,只会使中国文学的版图变得更加完整。

梁启超曾说:“文学之进化有一大关键,即由古语之文学,变为俗语之文学是也。各国文学史之开展,靡不循此轨道。……自宋以后,实为祖国文学之大进化。何以故?俗语文学大发达故。”(《小说丛话》)这当然是夸张之辞,假若梁启超真这么认为,他就应该认可《红楼梦》《水浒传》等小说的价值,可他事实上是否定的,可见,何为俗语文学,至少梁启超本人在当时的认识是不明晰的。

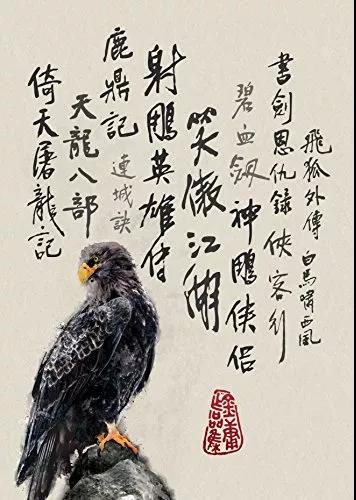

但金庸的小说,一直是被纳入俗文学范畴的;对他的接受与传播,倒称得上是中国文学研究的一大进步。

(金庸)

不要否认俗文学的生命力

金庸的小说是通俗的,也有通雅的一面。他用了很多传统的叙事形式,可也吸纳了不少新文学的写作手法。

譬如,韦小宝这个人物形象,就受了阿Q这一形象的影响,但韦小宝性格的丰富性,是超过阿Q的——他未必有阿Q这种深刻的概括性,但比起阿Q形象的过于漫画化,韦小宝的形象要真实、生动、饱满得多,尤其是他把妓院哲学和皇宫哲学统一于一身,确实成了许多中国人的精神缩影。

除此,金庸还接受了西方文学的影响。譬如,《射雕英雄传》中,郭靖为欧阳峰的蛤蟆功所伤,在牛家村的暗室里面呆了七天七夜,外面的世界经历了多少风险,几乎每时每刻都有各色人物登场,惊心动魄、命悬一线,这种写法,就受了西方戏剧的影响。戏剧的特点就是要在非常有限的舞台,把各种冲突、各色人等都集中在一起出现。

这些,都是一般通俗小说所没有的,是艺术性很强的一种叙事方法。

然而,也不必否认,金庸小说里有很多俗文学的因子。

我和金庸有过接触,也曾当面问过他,他本人从不讳言说自己的作品是通俗小说,也不讳言自己写小说是为了娱乐大众。金庸曾是《明报》的创始人和负责人,他不能让报纸陷入危机,不能让报社的员工惶惶不可终日,把报纸办好、把读者吸引住是他的责任。他的小说最初放在报纸上连载,也是出于这个目的。做过报纸、看过连载小说的人都知道,没有很强的故事性,没有人物命运的强大吸引力,要读者几年如一日地坚持追读下去,是很困难的,而金庸做到了。

金庸之后,直到现在,内地都还没有真正诞生能写好连载小说的作家,可见连载小说并不好写,他对讲故事的艺术要求是很高的。金庸在写连载小说的同时,还要办报纸、写社论、管理报社,是非常忙的——有意思的是,一个人的创造力,往往越忙就越能迸发出来。所以不要否认俗文学的生命力,不要将俗文学看得那么不堪,往远说,《诗经》、宋词在当时迹近于通俗文学,往近说,《红楼梦》在它那个时代也是俗文学,但今天却已成了高雅文学的代表,以至于张爱玲说,也许有一天我们将会读不懂《红楼梦》。这并不是危言耸听,今日的我们,要读懂《红楼梦》里的诗词歌赋、人生情怀,又谈何容易?

雅与俗之间,并没有不可跨越的鸿沟。昔日是俗小说的,今天可能成了雅文学,当年堪称雅文学的(如文言小说、诗化小说),今日若再以此为小说的新作法,则可能沦为庸俗之举。金庸的小说之所以争议大、影响大,和他的写作兼具这种雅俗品格不无关系。

金庸小说中的类型化母题

但凡是俗文学,几乎都有类型化的特征,金庸小说也不例外。我简单列举几个类型化的故事模式,大约就可知道金庸小说的一些写作特色。

譬如,生身父亲的缺席与精神父亲(师父)的设置。金庸的小说里面,主人公基本上是没有父亲的,郭靖、杨过、小龙女、令狐冲、韦小宝、张无忌、袁承志、陈家洛、萧峰等,要么生下来就没有父亲,要么少时父亲去世,要么父亲装死,处于隐匿状态——如慕容复、萧峰,都有父亲,但父亲一直假死,没有出场,这和没有父亲并无两样。郭靖、袁承志等人,知道父亲曾经是堂堂男子汉,杨过年长后知道父亲是一个坏人,韦小宝干脆连自己的父亲是谁都不知道。

父亲的普遍缺席,就为主人公的成长建立起了另外一种可能性,作为无父的一代,他要具备独立担当的精神,同时,师父在他的成长过程中,就扮演了“准父亲”的角色。

当生身的父亲彻底退场,影响主人公精神、塑造主人公人格的便成了他的师父。所以,金庸小说中的主人公,几乎都是由师父教育长大的,他们在精神谱系上,更接近师父,而不是血缘意义上的父亲。就连韦小宝这种玩世不恭的人,对他的师父陈近南也是存有真感情的,所以,陈近南在海滩被杀害的时候,小说这样写到:

韦小宝哭道:“师父死了,死了!”他从来没有父亲,内心深处,早已将师父当作了父亲,以弥补这个缺憾,只是自己也不知道而已;此刻师父逝世,心中伤痛便如洪水溃堤,难以抑制,原来自己终究是个没父亲的野孩子。

这是韦小宝难得的动情之时。他本没有父亲,而师父是有民族大义的男子汉,跟从这样的师父,让他觉得自己在精神上有了一个归宿,如今师父死了,他的精神便无处皈依了,自己终归还是没有父亲的野孩子。一个孤儿,一个漂泊者,一旦师父作了他的精神导师之后,就为他的人生选择敞开了多种可能。他在精神成人的过程中,师父的影子就会一直坚定地存在,像令狐冲,他后来即便识破了自己师父的狰狞面目,但在内心,也终究难以和他撇清关系。

而且,金庸笔下的主人公,师父往往不止一个;有很多师父,就为他们提供了很多种价值在他身上交汇、激荡的可能。

比如郭靖,最早跟江南七怪学武,后来跟洪七公学降龙十八掌,这些师父都是正派人士,郭靖的侠义情怀基本上是从他们而来。但郭靖后来又学了九阴真经,还学了黄药师等人的武功,正与邪的界限就不那么清晰了,这也使得他对邪派人物也往往存一份同情和尊重;杨过学过全真教的武功,也是古墓派的传人,还练过欧阳锋的蛤蟆功;令狐冲师出华山这一名门正派,但他后来还学了独孤九剑、吸星大法;张无忌的武功底子是武当派的,他后来也学了七伤拳、乾坤大挪移,等等。

也就是说,在他们成长、练武的过程中,每一个师父的出现(无论是现实中的,还是秘籍里的),都代表了一种价值观,一种精神信念,不同的价值观相冲突、融合,必然会扩展这个人的心胸和视野,最终使他实现对正与邪之界限的宽广理解。

最典型的是张无忌,父母是一正一邪,他自己的武功也亦正亦邪,而正是他这种特殊的存在,才得以最终消弭六大门派与明教之间的宿怨。这种以师父为精神父亲的角色设置,里面有一种模式化的东西,但金庸写出来,并不雷同,而且各有各的创造,这也是他区别于别的武侠小说家的地方。

在众多当代武侠小说家中,金庸是自我重复最少的一个。

在金庸小说里,女性对男性的引领和改造,人公往往出身名门正派,刚开始都比较正统、木讷、老实,但他所遇到并钟情的女子,却几乎都是“小妖女”:郭靖刚遇到黄蓉时,黄蓉曾被江南七怪称为“小妖女”;张翠山遇到殷素素时,殷素素是一个杀人不眨眼的“妖女”;张无忌遇到赵敏时,赵敏是江湖人士闻之色变的“妖女”;令狐冲遇到任盈盈时,任盈盈是日月神教的圣姑,下手狠毒,也是一个“妖女”;而袁承志遇见的温青青,也近乎“妖女”,就连杨过遇见的小龙女,其言其行,在常人看来,也与“妖女”无异。

为何总是出现这样一种模式——名门正派的男子,总是与来自邪派或者不为江湖正派所容的女子发生情感的纠葛?很显然,情感的纠葛,目的是为了昭示正派与邪派之间的冲突,有冲突,故事才有看头,命运才会曲折。

“小妖女”当然是代表一种革命性的、非正统的价值,她可能蔑视那些僵硬的公义观念,也可能对正邪之分不以为然,比起国家、民族大义,她们更多的是在乎自己的感情,渴望实现自己的个人幸福。就连外表和手段都看起来刚毅、坚强的赵敏,喜欢上了张无忌之后,也忍不住如此表白:

管他甚么元人汉人,我才不在乎呢。你是汉人,我也是汉人。你是蒙古人,我也是蒙古人。你心中想的尽是甚么军国大事、华夷之分,甚么兴亡盛衰、权势威名,无忌哥哥,我心中想的,可就只一个你。你是好人也罢,坏蛋也罢,对我都完全一样。

连郭襄这样颇具侠义、磊落之风的奇女子,想起杨过的时候,也不禁叹到:

便是凿刻在石碑上的字,年深月久之后也须磨灭,如何刻在我心上的,却是时日越久反而越加清晰?

这可能就是男性与女性的根本区别:男人想的多是军国大事,女性想的却多是“你心中舍不得我,我甚么都够了”(赵敏对张无忌说的话)。

但是,一个正派男儿,在观念上接受了非正派的女性为自己的爱慕对象后,就意味着他的价值视野渗透进了新的因素,他的命运也可能随之发生逆转。那么老实的郭靖,碰上黄蓉,也开始向往快意江湖的日子,而常常忘记师父交下的大事;张无忌是嫡传的武当弟子,遇到江湖死敌、朝廷郡主赵敏,无论处境如何矛盾、痛苦,他也放不下对她的挂怀,最终还是选择了为赵敏画眉;张翠山所爱上的殷素素,一出手就杀了七十多人,这在正派人士看来,是万恶不赦的了,所以,张翠山携妻儿从冰火岛回到武当山时,心中忐忑,他对师父张三丰说,我娶的妻子不是名门正派,她是天鹰教教主的女儿,而且之前也来不及告知您老人家。

接下来,张三丰说了一段话,可以作为关于正与邪之观念的一种豁达看法:

为人第一不可胸襟太窄,千万别自居名门正派,把旁人都瞧得小了。这正邪二字,原本难分。正派弟子若是心术不正,便是邪徒;邪派中人只要一心向善,便是正人君子。

原来是正邪势不两立,但因为在情感上有了正与邪的遇合,正邪对立的价值观念也就相应地受到了冲击。邪派女性的任性、美丽与坚贞,反而照出了正派人士的保守、僵化和腐朽,由正派人士所建立的江湖秩序,也就随着各种价值观的融合,而变得更加丰富和多样。

在这种江湖秩序的裂变过程中,最具革命性的人,往往不是男性,而是女性;甚至在革命和颠覆的过程中,男性经常是处于被动的境地,他是被女性引领着走的,他的很多价值观的形成,也是由女性所塑造的。(这方面更全面的论述,可参见宋伟杰在江苏人民出版社出版的《从娱乐行为到乌托邦冲动》一书的第三章。)

没有黄蓉,郭靖无从学得那么好的武功,他也必定守不了那么久的襄阳;没有任盈盈,令狐冲无法应对那么险恶的江湖风波;没有赵敏,张无忌难以一次次在险境中化险为夷——当这些男主人公茫然失措的时候,总是女性出来为他们解忧,并告诉他们该如何行,事实上,女性是扮演了男性的另一个精神导师的角色。这也是金庸小说的深刻之处。

除了这些比较明显的父与子、男与女、正与邪等类型化模式的设置,金庸小说中还有很多畅销书和通俗小说所必须的一些元素,比如复仇主题,比如武功秘籍的得与失,比如成长过程中的危机与机会等。有一些甚至是很离奇的,比如杨过与小龙女的分分合合,看起来很不合常理,但金庸能够在小说中把它写得合乎逻辑、情理,这就是一种功力。

比如《射雕英雄传》中的郭靖,可能算是金庸小说中最笨的主人公了,练武的时候,手脚比他的头脑灵活,练会了也不知道是怎么练会的。刚开始,洪七公是抵死不愿收他为徒的,他喜欢郭靖的人品,但一想到自己的徒弟如此之笨,就怕被江湖人士笑话。仅仅因为黄蓉厨艺高妙,才骗取了他的降龙十八掌;郭靖在桃花岛迷路被囚禁,碰到周伯通,无意中学会了九阴真经;黄蓉受伤,本是一次灾难,但是碰到一灯大师,又使郭靖学得了九阴真理的总纲,还了悟了一些一阳指的高妙。这种危机和机遇并存的成长历程,在金庸俗小说中也很普遍,譬如杨过,如果不是断了一臂,恐怕也学不成绝世武功。他们的成长过程中,有那么多的苦难,但是也有那么多的机会。

这些,都是通俗小说中常见的类型化母题。所以,在金庸小说中读到一些情节的重复、人物命运的相似,并不奇怪。但金庸的高明在于,他并不满足于俗文学的路子,而是在写作过程中,不断地把俗文学进行雅化,使俗文学也能兼具雅文学的风格,并使之承载起一个有人生况味的精神空间。

俗小说的壳里也可以有深刻的追求

通俗小说的雅化,是金庸小说的一大特色。

所谓的“雅化”,不仅仅是指作品中对诗词、琴棋书画这些传统文化因素的运用,更是指金庸小说中浸透着中国文化的精神,有很多人生的感怀,甚至还有罪与罚、受难与救赎式的存在主义思想,这些都不是一般的通俗小说所有的。

先说金庸小说中的中国文化精神。以金庸小说中的侠客形象为例,就知道他是如何在自己的小说中诠释中国文化中的儒、道、释思想的。

金庸笔下的侠客,大概可分为三类:儒家侠,道家侠,佛家侠。早期金庸多写儒家侠,“明知不可为而为之” ,这是儒家精神的底蕴,因此,郭靖明知道襄阳守不住,但他还是要守;还有陈家洛、袁承志、萧峰,虽然也有灰心、归隐的思想,但其壮年,却一直是带着“为国为民,侠之大者”的抱负,只要是为国家、民族,就不惜牺牲自己的生命。

到中期以后,金庸大量写到道家侠,那种以抒发个体性情、实现自我价值为中心的侠客,比如杨过,什么家国民族大事,都不能和他的姑姑相提并论,他觉得和自己相爱的人厮守在一起,比什么都重要;比如令狐冲,他根本不在乎江湖的权位,尽管做了五岳派的掌门人,他所在意的也更多是个人的情感、自由的生活和武学的境界,他喝酒、弹琴、高谈阔论,想念自己所爱的人;比如张三丰,一生冲淡平和,不争不怒;比如张无忌,已经做了明教教主,明教得天下,他也就是皇帝了,但他最后宁可退隐江湖,去为赵敏画眉;比如段誉,做了皇帝,心里也忘不了他的神仙姐姐。他们的有为之身,都存着无为之念。

除此之外,还有佛家侠,就是那种有宽恕之心、悲悯之心的侠客,以少林和尚为代表。

这些影响中国社会和中国人思想的儒道释文化,无论社会哪个阶层的人,哪怕他没有读过任何中国文化的典籍,但只要生活在中国,他的血液里就一定流着这几种文化的因子。只是,多数的人无法领会何为儒道释文化,金庸则通过这些侠客形象的塑造,把这些文化的精髓通俗化、感性化了。

这有利于一般读者理解中国文化的特性。正如我们读杜甫的诗,会看到儒家士大夫担当的精神;读李白的诗,可以读到老庄思想中的自由心性与个性飞扬的东西;而读王维的诗,却能领会到一种禅境。

金庸小说中的儒道释这三种侠客形象,基本囊括了中国人生的各种方面。中国尽管是一个以儒家思想为主体的国家,但在每一个人身上,其实都有儒道释思想的多重影响。也就是说,中国人的人生观是立体的,多层次的。比如在一些单位,某些人觉得自己升迁有望的时候,都想立德、立功、立言,都想干一番事业,明知不可为而为之,充满抱负、理想,这就是儒家精神。快到退休的时候,很多人就都成了道家的信徒了,开始劝人不要太在意现实的功名,关键是要内心活得充实、自在。再往下活,再经历人生一些变故,一些挫折,看多一些生离死别,可能佛家的思想就在他身上占上风了,他会觉得一切都是空,看穿一切。

几乎每一个人的身上,都有儒道释思想对他的影响,所以,中国人的人生观是有弹性的,他很少会一条路走到黑,会在一颗树上吊死。即便他在现实中碰壁了,我们还可以写字、刻章,即便这些都觉得没有意义了,他还可以遁入空门,削发为尼什么的。

儒道释一体的思想结构,使中国人更看得开,也不轻易因思考活着的意义问题而自杀。中国文化中有一种痛苦的自我消解机制,所以,以儒道释文化来诠释侠客的精神、映照中国人的人生,这是一个很深刻的视角,它也是金庸小说雅化的标志之一。

雅俗调适复原了小说本应有的大众面貌

金庸小说还具有存在主义式的人生思想。他对人生的观察与感叹,常常引发读者深思。《射雕英雄传》的最后,郭靖要忘掉武功,他沉思一个问题:“我是谁?”包括欧阳锋也曾追问“我是谁?”这是典型的存在主义式的诘问。成吉思汗死前,念叨的是“英雄,英雄”,他想到自己战绩卓越却白骨累累的生涯,于是在纠结与不解中走向死亡。在《神雕侠侣》里,郭襄对杨过的爱是一种什么样的感情?杨过爱着小龙女,小龙女爱着杨过,他们的世界容不下任何他者,郭襄最终只好在心思浩渺中,骑着小毛驴独自在江湖上游荡,这是一幅多么感伤的图景:

其时明月在天,清风吹叶,树巅乌鸦呀啊而鸣,郭襄再也忍耐不住,泪珠夺眶而出。

小龙女中了毒针,无药可医,她将人在世间比作去而复来的雪花来宽解杨过,达观、通透,心如止水,这是多么深的人生境界:

这些雪花落下来,多么白,多么好看。过几天太阳出来,每一片雪花都变得无影无踪。到得明年冬天,又有许多雪花,只不过已不是今年的这些雪花罢了。

《倚天屠龙记》里,小昭在海上的小船上,对张无忌等人唱的歌也充满人生的感悟:“到头这一身,难逃那一日。百岁光阴,七十者稀。急急流年,滔滔逝水。”“来如流水兮逝如风;不知何处来兮何所终!”还有在光明顶上,明教众人在面临覆灭时所唱的歌:“生亦何欢,死亦何苦?为善除恶,惟光明故。喜乐悲愁,皆归尘土。怜我世人,忧患实多!”就连正派人士听了,都感慨说,原来明教创教的人也具有大仁大勇的人间情怀。

——以上这些作品的片段,贯彻着金庸对人生的深思,也能让人觉得人活着的悲苦和孤立无援,正如江南四友之一的黄钟公在自绝前所说,“人生于世,忧多乐少,本就如此。”——这些都是存在主义式的思考,表明人生就是一个受难的过程,这点是比很多纯文学作品都要深邃得多的。

最有深度的也许是《天龙八部》。它里面隐藏着很深的中国式的罪与罚思想,用金庸的朋友陈世骧的话来说,是“无人不冤,有情皆孽”。也就是说,这部小说里的人,都蒙受着巨大的冤屈,而这部小说里的情感,也几乎都是孽缘。很无辜,也很惨烈。

譬如,萧峰曾立誓,终生不杀一个汉人,但聚贤庄一战,他杀了很多汉人,后来他甚至还亲手打死了自己最爱的姑娘阿朱,你说冤不冤?虚竹一门心思想做一个标准的和尚,结果被逐出少林寺,而恶人慕容复、萧远山,最终反而可以在少林寺终老,你说冤不冤?段誉喜欢上的女子,是自己的亲妹妹,再喜欢一个,还是自己的亲妹妹,你说冤不冤?而萧峰对阿朱,游坦之对阿紫,阿紫对萧峰,王夫人对段正淳,康敏对萧峰,木婉清对段誉,无一不是孽缘。每个人生来似乎就是有罪的,他的人生不过是在受难,不过是在赎罪,在这样一个望远皆悲的背景下写人性,就会发现人性和生存本身,其实也是一个无法解决的困境。

这种人生情怀、哲学思考,都不是通俗文学这个帽子可以涵括得了的。显然,金庸小说的内涵,比之前所有的通俗文学都要深切,他的小说,在讲故事和人物关系的结构上,借鉴了通俗小说、类型小说的技巧,但他的精神思索,却并不俗,甚至还有非常高雅、深刻的一面。

他的小说不是没有毛病,雷同的地方也不少,过分离奇而背离情理的情节时有出现,一些人物形象的塑造,也因过分漫画化而显得简单了,但总体而言,金庸的创造力是独特的,尤其是他在俗小说的壳里张扬文雅的中国文化精神这点上,有很独到的实践,我们不可忽视。

这令我想起陈平原在《二十世纪中国小说史》一书中的一个观点:“通俗小说与严肃小说(或称探索小说、文人小说、高雅小说)的对峙与调适,无疑是二十世纪中国小说发展的一种颇为重要的动力。”它们之间的对峙,固然有着艺术趣味的根本差异,但它们之间的调适,也使得小说的审美空间发生了裂变,并刺激了一种新的小说美学的生长。从二十世纪八十年代的先锋小说(如余华的《鲜血梅花》)和二十一世纪的谍战小说(如麦家的《风语》),都套用了武侠小说的一些模式或情节,就可看出,所谓小说的雅俗边界,在作家眼中早已消弭,相反,彼此的影响,反而成了小说变革的一种动力——在当下网络小说中的种种新型写作里,也几乎都能看到武侠小说对它们的影响。

这样的雅俗调适,赓续了小说的本源,并复原了小说本应有的大众面貌,它不仅没有弱化小说的艺术性,反而为小说如何走通一条“雅俗同欢,智愚同赏”(李渔语)的叙事道路,提供了一个重要的参证。

在这个过程中,金庸小说的传播及其文学地位的确认,显然具有标志性的意义。