标题

标题

内容

诗歌教育的东莞样本:全社会齐力探索推进,内容形式丰富多彩

更新时间:2020-07-16 作者:沈汉炎来源:学习强国

诗歌教育对孩子成长的积极影响,已日益得到人们认可。作为文学强市和教育强市,诗歌教育近年来在东莞逐渐兴起,并取得了不错的成绩。不仅有许多学校以诗歌教育为特色,其中有不少还是“广东省诗歌教育示范学校”,学校学生在各级刊物和平台上也发表了不少作品。

以2019年粤港澳大湾区小学生诗歌季活动为例,广东省投稿最多的地级市中东莞排名第4位,东莞市厚街镇开贤学校排进了投稿最多的学校前10位,其投稿数量超过2000篇,该校周秋琴、陈小武、蔡海浪等老师被评为优秀指导老师。

东莞诗歌教育的样本的形成,不仅是离不开东莞多年来的精神文明建设和公共文化服务推广的成果反馈,更离不开全社会的共同参与,其中有学校的多方教学改革和探索,有社会文化机构的参与和实践,更有一大批有情怀的东莞作家、诗人的身体力行。

学校:

多方式并行 推进校园诗歌教育

一直以来,东莞非常注重中小学生的素质教育,以“一校一品牌,校校有特色”为目标,积极开展第二课堂教学。其中,诗歌教育氛围浓郁,不少学校在这一方面创出了特色。据知名诗人、东莞市文化馆创作部主任、东莞小诗人沙龙活动品牌负责人方舟介绍,早在2016年,市文化馆创建“东莞小诗人沙龙”小学生诗歌文化教育公益品牌前,他们就做了深入的社会调查,当时东莞就已有十多个学校以诗歌教育为特色教育品牌。历年来,在广东省委宣传部指导,广东省教育厅等主办的广东省小学生诗歌节上,东莞小学生表现突出,在各级平台和报刊也发表大量的作品。比如东华小学,2018-2019年,共有200多首诗在各级报刊、公众号平台发表,并多次在各类赛事上获奖。

记者了解到,目前,东莞有厚街前进小学、莞城中心小学、东城三小、华晨外国语学校等多所学校获得“广东省诗歌教育示范学校”,它们在营造诗意的氛围、搭建诗教的平台、激发学生诗歌创作的热情等上面均有独到的经验。以厚街前进小学为例,该校在诗歌教育上采用“两条腿”走路:背诵经典诗词和创作儿童诗。前者是为了传承,后者是为了创新。其中,该校积极打造了三个诗歌教育平台——除语文课堂教育平台、诗社教育平台和以赛促学教育平台。诗社教育平台有童心诗社和蓓蕾诗社,吸引了上百名学生加入,并积极邀请厚街作协,知名作家等走进校园举办儿童诗作讲座。以赛促学教育平台,积极支持学生参加竞赛、对外踊跃投稿,不断提升其诗歌创作的热情和水平。截至目前,该校不少学生作品在《小不点诗歌》杂志、作文帮、唐小诗儿童诗歌网等平台发表。

文化机构:

整合资源 打造诗教公益品牌

东莞中小学的诗歌教育的兴起,离不开东莞多年来的精神文明建设和公共文化服务推广,更离不开全社会的共同参与,其中社会文化机构的参与和实践作用显著。它们在整合资源,活动创新上做了许多有益的尝试。

其中,最知名的品牌活动之一,便是东莞市文化馆主办的“好好说话,天天读诗——东莞小诗人沙龙”。该活动倡导“我手写我心”,鼓励孩子们真实、热情、有趣、自由表达,更加热爱写作、热爱大自然、热爱世界。邀请名家参与,特设诗人嘉宾讲课及点评、朗诵嘉宾示范及点评、小诗人原创作品朗诵、诗歌经典诵读、自然导师讲课及互动等环节,将诗性审美、创意写作和自然教育、语言艺术融为一体,线上线下活动结合,多元并举,激发孩子的写作能力和创造力思维,为孩子们的素质教育和通识教育开启新的有益的尝试。

该活动自2016年创办至今共举办了48期活动,60多所中小学校和5000多名孩子参与,培养了一大批小诗人、自然爱好者,广受中小学生和家长的喜爱。其中,仅小学生原创作品便达2000多首,现已正式出版和编印了《孩子们的诗》诗集四辑。其间,还积极走进镇街、校园、工厂以及在广东省小诗人诗歌节、东莞市诗歌大赛、市镇各类晚会等活动中出演或设专场等形式,尽可能让来自不同阶层、家庭的孩子参与,均等享受公益诗歌教育。

“目前,随着小诗人沙龙的推广,已形成了市镇联动局面,2019年已有樟木头等多个镇街文广中心与我们接洽,将活动拉入文化艺术普及计划中,今年又有十几个镇街有计划将诗歌教育纳入他们的文化艺术普及计划中。”方舟说。

作家:

关心孩子 积极实践诗歌教育

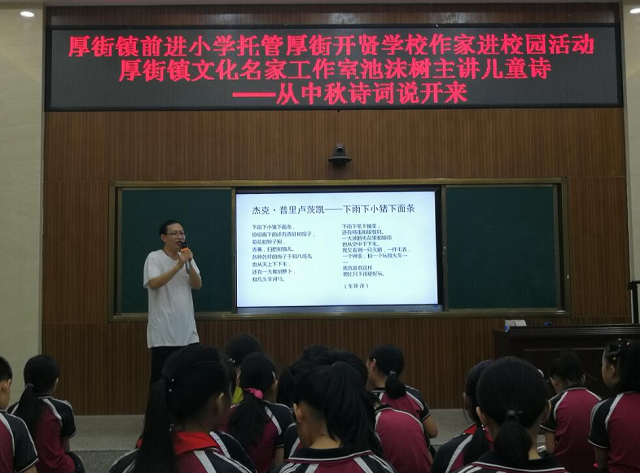

池沫树诗歌教育讲座现场。(来源:受访者供图)

东莞是一个文学实力强劲的地级市,在全省乃至全国文坛都有重要的一席之地。这里聚集了一大批来自五湖四海的、有着深厚的文学情怀的作家。其中,方舟、刘大程、池沫树、许泽平、易翔、庄丽如等知名作家、诗人,在工作之余,都在不遗余力地实践和推广诗歌教育。

池沫树是厚街镇文化名家池沫树文学工作室的导师,多年来在厚街、桥头等多个镇街开展诗歌教育,其走进小学课堂的儿童诗讲座,每次都能吸引了多个学校、数百名学生和家长参与。在教学中,池沫树注重对儿童的鼓励和引导。一次在桥头小学的讲座上,孩子们开始不太自信,不敢动笔写人生第一首诗,于是池沫树不仅给予语言上的鼓励,还通过以图书等礼品作为奖励,一下子调动了孩子的积极性,不多时讲台上积压了厚厚一叠孩子们的作品。“孩子天生就是诗人,重要的是发现和引导。”池沫树说。

庄丽如与她的学生。(来源:受访者供图)

诗人庄丽如还是一名小学老师,她从2016年来莞任教后,一直践行诗歌教育。其间,她让东莞东华小学(松山湖校区)“小草班”的59个孩子都成为诗人,在各个平台发表了大量作品,并结集出版了诗集《60个孩子的诗》,在国内多个省市引起了巨大反响。其所在学校获得“诗歌教育示范学校”,“小草班”获得全国第一个“少年诗刊创作基地”等。

现在,庄丽如任教于东莞松山湖中心小学,依旧坚持她的诗教之路。“诗歌点亮了孩子们的人生,诗教打开了我别样的人生。我是一名幸福的小学语文老师。我想给孩子一个五彩斑斓的童年,先给他一个诗情画意的班级,给他一颗能温暖世界的心。”庄丽如说,诗歌教会了孩子们观察生活,也教会了孩子们感受爱,更教会了他们如何表达爱。她希望尽自己所能,打开孩子们的诗心,保持童心,保持旺盛的生命力。

大咖谈诗歌教育

为什么要对小学生进行诗教?

中国作协主席团委员、诗歌委员会副主任杨克,曾连续多届担任广东省小诗人诗歌节终审评委,他曾告诉记者,“诗歌是一种想象力的写作,小学应试教育负担还不重,这是培养想象力的最好阶段。”在他看来,读诗和写诗不意味着孩子长大了要当诗人,而是因为诗歌能培养孩子的想象力和创造力,对孩子心智成长非常重要,这对孩子以后的发展有着重要作用。

“其次,写诗能让孩子们多读诗有助于他们形成良好的感受力与敏感力,这些能力为他们的生活增加质感,让他们懂得在日常中寻得志趣,发现快乐。”杨克说,诗人们凭借这种禀赋,感受和进入到他人和他物之中,从中获得创作的灵感与素材。阅读、写作诗歌,将会让孩子们学会如何将生活的事物进行提炼与分析,并用精炼的语句表达出来。

“每个孩子都是天生的诗人,只是我们没有发现而已。”方舟也表示,中国是诗歌大国,诗歌是中国文化和中国文学的精粹,接受诗歌的熏陶和教育,对孩子一生有重大影响。孩子养成读好诗、开笔写好诗习惯,能培养其自由表达和无障碍写作,能培养孩子想象力、共情力、审美能力,不断发现自我,丰富感知,丰盈心灵,开阔视野,完善人格。

怎样培养孩子的诗歌能力?

1.蹲下来与孩子对话,保护孩子的本真

“我们成人应该蹲下来,平等地以儿童为本位,与儿童对话,尊重他们的想象力,尊重他们的创造性,而不是用大人的想象去套给小孩。”杨克举例说,一般妈妈会劝孩子多吃青菜,劝的理由这是百度百科式地讲解青菜的好处,但懂得儿童本位的有诗意的妈妈则会说,“吃了青菜,青菜就会咯咯笑,给你肚子挠痒痒”,这样的想象就是儿童式的,非常生动、非常本源,充满诗意,既尊重、保护了孩子的本真,教育效果也更有效。

“我们大人容易把这种老的思维、成人的模式化的概念去套给小孩。”杨克说,要做到与孩子平等对话、保护孩子的本真,家长和老师要学会体察小孩子的思维,守护孩子的好奇心,且绝不能告诉小孩说,世界上的事物只有一个标准答案。

2.营造良好环境,让孩子多看多读多写

杨克对东莞小诗人郑纬华的《我看清了风的形状》赞赏有加,认为不仅形象地写出了风的形象,且充分调动了想象力,不落窠臼,其比喻在不断进行“跳跃”,令人惊讶。这首诗曾获得小学生诗歌节特等奖作品,并刊登在《人民日报》上。记者采访发现,郑纬华妈妈对孩子教育重视,经常抽空陪他看书和外出旅游,培养他观察和记录生活的习惯。这个过程中,郑纬华时常把见闻化成笔下是诗文。

对此,杨克表示,营造良好的学习教育环境,让孩子养出多看多读多写的习惯,对培养孩子诗歌读写能力很重要。尤其是阅读,应该让孩子多读一些古今中外的经典诗歌,让其找到人的普遍情感,通过陌生化的有别于达人模式化的写作方式来创作。

“给孩子读什么样的诗歌范本和文学作品很重要。”方舟也表示,父母和老师要提高自己的文学鉴赏和判断能力,为孩子挑选适合孩子、有利于开发孩子想象力、培养孩子情商的作品,而非快餐化、概念化、口号化、鸡汤化的小美文和空洞乏味的赞美诗。

此外,方舟还建议家长和老师,积极营造良好氛围,最好组织诗社、文学社等兴趣小组或诗歌活动,鼓励孩子自由写作,创作出“真实、有趣、童真”诗歌。