标题

标题

内容

从《流溪》到《潮汐图》:林棹与南方文学的可能性

更新时间:2022-01-11 作者:夏周来源:澎湃新闻

在一次对谈中,作家林棹把自己比做蕨类植物,她说:“来生考虑做一只雨燕,那是无脚鸟的表弟。”林棹的声音也带着一丝亚热带的味道,这种味道浸润到写作中,使得她的小说馥郁着潮湿的岭南气息。

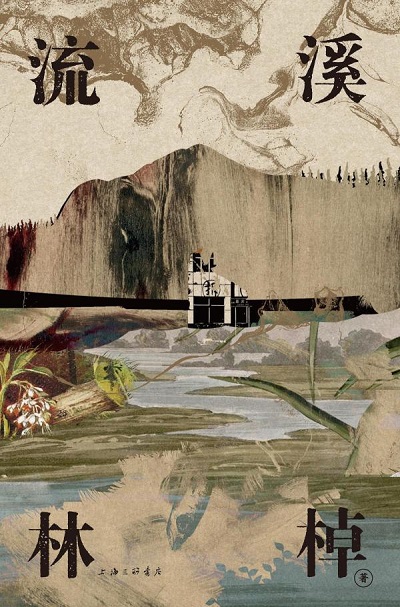

2019年,林棹出版了自己的第一部长篇小说《流溪》。这部长篇处女作入围第三届宝珀·理想国文学奖名单,获2020年豆瓣读书年度中国文学。林棹也凭借这部小说获得“2021南方文学盛典”的“2020年度最具潜力新人”。

林棹

很多人感慨林棹在处女作中就显露了惊人的才华,却不知林棹曾以“木偶”为笔名,活跃于文学论坛sickbaby,早在15年前,她就完成了这篇小说的雏形《阿维农》。路内曾说,《阿维农》是他“见过的最具天分的写作,绝不输给任何一位先锋派作家”,并为她找不到发表机会,因健康原因淡出写作而感到可惜。

正如路内所言,林棹虽然很早就开始写作,却一度默默无闻。淡出文学论坛后,她一度消失在文学爱好者的视线,做起了和文学看似毫无关系的事:这期间,她卖过花、种过树,做过游戏设计师,直到2018年生了一场大病,在ICU住了15天,她才意识到写作对她来说是最为重要的事情,决心回归文学。

《流溪》:一场少女布下的文学骗局

所幸的是,林棹并未荒废她的写作才能。此前的工作经历让林棹对博物学产生了浓厚的兴趣,并滋养了她的写作。她开始对植物、动物、天气格外敏感,笔下的故事也随之带有咸腥的南方的特征。在创作《阿维农》时,林棹涉世未深,小说的结局仍带有童话色彩。30多岁后再次拾笔,作家对人生和文学也有了更多的沉淀和理解,她重写了这部小说,赋予《流溪》截然不同的结局。

《流溪》的开篇如同眼花缭乱的文学万花筒,林棹将德鲁伊、T.S.艾略特、陀思妥耶夫斯基、罗伯·格里耶、加缪等名字一股脑砸向读者后,才缓缓展开正文的叙述。这并非是作家刻意卖弄文学修养,使小说沦为小布尔乔亚矫揉造作的呻吟,而是一场文学与修辞的暴力——少女是像房思琪一样被文学的巧言令色中伤,还是将其作为为自身辩护的工具,便是林棹留给读者的悬念。

《流溪》

在《流溪》中,林棹塑造了一位离经叛道的少女——张枣儿。她从小就生活在充满暴力和偏见的家庭,目睹父亲殴打母亲,家庭因父亲的出轨分崩离析,自己也时常因为女性的身份遭受家人的排挤——这样的设置往往会让读者将她视作父权社会中无辜、孱弱的受害者,能轻而易举地获得他们的同情。然而,故事的最后,张枣儿摇身一变,成了杀死了同父异母的弟弟的凶手。她带着疏离的口吻,冷静地回溯自己的复仇计划:她将弟弟形容成“全长九十厘米的耗子”,却又像“尽职、绩效优秀的客房经理”那样扮演“好姐姐”的形象,最后成功赢得弟弟的喜爱,将他引诱至天台,亲手推了下去。

林棹将张枣儿称为一个骗子,她说:“最好的骗子是我们会上当的那种骗子,我们以为ta真的动用了深情。”读者在为张枣儿的悲剧动容时,林棹却在提醒叙述者也可能带有欺骗性,张枣儿漏洞百出的辩词,也可能象征着撒谎者的胜利。因此,《流溪》真正想要讲述的,并非是天真少女的堕落,而是拷问言辞和行为之间的裂痕。

“少女撒谎”的故事也同样出现在埃莱娜·费兰特的新作《成年人的谎言生活》中,乔瓦娜在拆解父母谎言时,也是谎言的制造者。但张枣儿比乔瓦娜更刻薄和无情,乔瓦娜总在旁观他人的感情,因为爱的匮乏焦虑时,张枣儿已经能娴熟地运用叙事的欺骗性,无情击碎了“天真无辜的少女”的假象。

《潮汐图》:让岭南浮出文学地表

除了“谎言”,浓郁的岭南气息也是林棹的特色。《流溪》除了少女复仇、家庭暴力、情欲与背叛外,还弥漫着着潮湿的亚热带气息。小说发生在“咸水城”,它的原型是林棹的家乡深圳。在她看来,“故乡会以原子的形式留存在我们体内”“每当我们要寻找落点时,故乡的原子就开始发挥效力,它永远停留在你的笔墨和血液里。”

在《潮汐图》中,林棹进一步扩张了她的岭南版图。小说讲述了清朝末年一只广东巨蛙的故事。巨蛙从珠江水上人家一路漂流至澳门,再深入欧陆帝国的中心,将海皮的历史尽收眼底。潮州话、广州白话、粤语歌谣在词句间翻滚,使小说成为生猛的粤语海洋。读者(尤其是不熟悉粤语的)需克服重重语言的障碍,才能看清这只广东青蛙编织的故事。林棹在后记中表示,如此丰厚的粤语词汇得益于粤英词典《通商词汇》Martyn Gregory Gallery系列的“中国贸易画”收藏。在《潮汐图》的新书分享会上,评论家、青年学者刘欣玥指出,一直以来,粤语在流行乐曲中具有不可忽视的影响力,在文学上却处于边缘状态,《潮汐图》在方言上的运用,可以视作林棹对南方文学的回应,岭南也得以在文学中被看见。

《潮汐图》

然而,陌生化的语言既体现了“岭南性”,又未止步于方言小说。除了大量粤方言的使用,小说也展现了翻译腔式的语言和标准的国语。三种不同语言的狂欢不仅体现了作家对语言实验性的追求,也暗含了巨蛙传奇的生命历程:从珠江渔盆时代的野蛮生长,到与不同肤色、种族的人相遇,形成认知,再深入欧陆帝国凝望“现代文明”的旅途。

在这个过程中,巨蛙既讲述故事也制造幻觉。它在故事的开端提醒读者,自己是“虚构之物,是尚未定型的动物”。自己的母亲“一九八一年生在省城建设四马路某工人新村”。年代的错乱证明了巨蛙身份的虚构性,也让《潮汐图》蒙上了“元小说”的影子。巨蛙一面讲述故事,一面解构历史,悲苦的中流沙船渔民和豪华奢靡的好景花园,也可能是南柯一梦。

通过巨蛙,林棹在践行更自由的写作方式

《潮汐图》是林棹回溯广东历史的一种方式。为了写这本小说,她翻阅了《粤海日志》《广东十三行》《广州番鬼录、旧中国杂记》《疍民的研究》等资料。写作期间,林棹时常拿着老地图,对照着旧时风景画往珠江跑。在这个过程中,林棹尝试梳理岭南的历史脉络,尝试通过文学复活一个被人遗忘的历史。

巨蛙漂泊一生,短暂地和契家姐、画师冯喜结下友谊。她明知契家姐送自己的红纸会被海水腐蚀,还是尽全力不让它被海水打湿;当蛙沦为贵族的宠物,画师冯喜却仿佛他乡遇故知,带着它夜游,穿梭在澳门的大街小巷,为它讲述城市的历史,以及自己对“远行”和“自由”的渴望…… 这也是她唯一被人们温情对待,摆脱被审视和欺辱的时刻。

其他时候,她一直被人类视作奇珍异物,反复打量:在中流沙渔船上,渔民将蛙当作灵蟾大仙,想要将它挂在船头膜拜,让它庇佑海上儿女的平安;巨蛙被博物学家H诱捕,继而被贵妇明娜豢养在澳门的“好景花园”。博物学者们汇聚一堂,就其身份进行无休无止的辩论,最后赐名Polypedates giganteus ,好让它符合寰球繁文缛节;到了欧陆帝国,巨蛙又摇身一变成为“大唐帝国远道而来的巨蛙太极”,与马来貘、大羊驼一同囚禁在“帝国动物园”,满足人们对东方的想象。

然而,人类凝视巨蛙,它亦凝视着人类。明娜让它穿上晨衣和纱丽,保留“野兽”习性的同时,学习外语和人类的礼仪,它却从未像番人所想象或期待的那样,可以轻易被调教成“对主子忠诚热情、对他人冷漠傲慢”的宠物。它被当成吉祥物参加婚礼,却觉得“新娘子我不认识,从头到脚一身白好似披麻戴孝。番鬼小人孩到处跑,抛洒花瓣像小鬼散溪钱。到处白得晦气,没有一个人不快活。新人紧挨死人。死神坐在坟场凉气里望过来,像个午休的泥水佬。所以我说番鬼是很怪的。”人类在打量巨蛙满足对怪物的猎奇心态时,他们又何尝不是巨蛙眼中贪婪愚蠢,喜爱自欺的怪物?

有意思的是,H自以为是他捕获了巨蛙,却不知是蛙引诱他发现。它抱着体验世间有无好牢笼的心态,主动进入笼子,打量禁锢着自己的一切,将束缚本身当作一场实验,消解了强权者的权威。在这个过程中,人类的贪婪也无处逃遁——如果说中流沙渔民膜拜巨蛙的做法,透露出底层人生活的艰辛——因他们以水为生,却又一生飘摇,易被海浪夺取性命,那么番人研究、展览巨蛙,为其编造传奇身世的做法,就象征着殖民者对东方的剥夺和凝视。

巨蛙看到金鸡被制作成标本,自己因为“独特”和“稀有”被博物学家和科学家视作新世界发现的成果。但她没有因为这种“幸存者”身份忽视人类的残暴。在她看来,制作标本的过程无异于一次屠戮,它想象行刑的场面,金鸡的“五脏六腑突然见光、受风,吓得阵阵收缩。” 它的标本发出阵阵控诉:“欢迎参观我的尸体、我的脏器,和这一套加诸我身上的酷刑。”

人类对金鸡的暴行让蛙脱离了性别认知模糊的阶段——早在H用戴维斯牌产钳鉴定她的性别时,宣判她为“乸”时,她就已经从金鸡的命运感知到自己的身份:巨蛙看到死去的金鸡变硬的卵后,也开始排卵,又带着悲伤的情绪生吞它们。

当巨蛙以游戏的性质明白了“牢笼”为何物,也就彻底脱离了含混、模糊的鱼盆时代,真正形成了自我认知。此前,巨蛙通过吞蝉、塘鲺、水老鼠、游鱼和飞鸟,领会运气、珠江风貌和人间疾苦,现在又以这种方式认清自身。正因此,当她即将远赴澳门,和契家姐告别时,竟像姐妹一样与她互诉衷肠。蛙说:“当我终于认清自己,在同你倾谈,又有别样感受,仿佛比旧时更明白你的处境,你说奇不奇?”

至此,奇珍异兽、贫贱女性、有色人种的命运,都被巨蛙感受和记录,也由此连成一体。巨蛙说:“人看我,我看人,我睁大双眼就像死不瞑目。我要看见、记住,我要活得长久,我要双目圆睁,哪怕沦为囚徒(我已经是了)、标本、摄青鬼,我也要从牢笼、博物馆、旷野永恒地看。”它的尸体本该封存于博物馆,永久地被世人观望,却又在最后消失于冰,空留薄薄信笺。殖民者穷尽一生都想要占有巨蛙,却未料到巨蛙比人更自由。

可以看出,无论是从人物、地域还是语言上,林棹都没有采用最主流的写作模式。例如在人物上,她没有书写传统历史或文学场域中的英雄,而是将一只不登大雅之堂的雌性巨蛙作为主角;在地域上,她有意打捞起19世纪珠江三角洲的历史,无意重复北京、上海、东北等已经被书写多次的地区的故事;在粤方言的使用上,林棹不仅采用了现代广东话,还融合了古粤语、潮汕方言等语言,而这些都是主流文学中相对边缘的存在。

除了林棹,近年也涌现了一批展现岭南的作家。诸如邓一光在《龙华跳舞的两个原则》中,通过厂妹厂仔、问题学生、程序员等12个身份不同人的生活经历,展现“异乡人”和“新移民”在深圳的际遇沉浮;林培源通过《小镇做题家》记录潮汕“小人物”的悲喜;索耳的《伐木之夜》则将故乡湛江的“荔枝园”作为故事的发生场所。

如果将刘以鬯、金庸、西西为代表的香港作家群纳入“岭南文学”的范畴,会发现岭南非但不是文学荒漠,反而是长期被主流文学叙事忽略的沃土。而广东从19世纪以来,就是中国重要的商业地域,更是改革开放的前沿阵地,也有丰富的市民文化,但长期以来,以广东为背景的粤语文学却处在文学场域的边缘。《潮汐图》的意义恰恰就是冲击了过往成见里“中心”和“边缘”的概念,让读者看到南方文学的新可能性。

林棹曾表示,小说最初的主人公是生活在19世纪早期的广东女性。但她很快发现,当时女性实际的生活处境会让小说非常受限,最后她终于找到“蛙”作为主人公——蛙非人,又是两栖动物。因此它能更自由地穿梭于天地,更加客观地呈现人生百态,更恒久地记录世事变迁。这也是林棹的写作在当代最大的意义——通过巨蛙,她在实践一种更为自由的写作方式。