标题

标题

内容

新大众文艺:人人都是书写者

更新时间:2025-05-15 作者:影子来源:南方+

黄昏时分,广州增城瓜岭村,黄金棠老人挽起裤脚,沿着古巷细细查看祠堂墙基;江门开平塘口镇,谭金花领着青年学子穿梭侨乡碉楼;粤北翁源的小诗人们,稚嫩却自信地吟诵诗歌,童声澄澈……

从侨乡祠堂的雕花木门到古村的青砖石巷,一群扎根乡土的“文化守护者”用心守望,让岭南文化的根脉愈发坚韧,在新时代文艺土壤中悄然芬芳。

谭金花在五邑大学给国际学生讲授《开平碉楼与村落背后的历史文化》。 受访者供图

守护与传承,让历史文脉扎根乡土

2024年10月20日,江门丹灶德循林公祠,见证了一场跨越时空的文化对话。这座承载着百年华侨记忆的祠堂,成为江门市华侨历史学会第八届会员代表大会暨“历史文化资源与乡村振兴”座谈交流会的会场,70余位海内外侨史专家、学者共话乡土文脉。

新当选会长谭金花,长期致力于侨乡历史文化研究。她是开平走出的学者,五邑大学侨乡文化与区域国别研究院教授。她的学习足迹从美国亚苏莎太平洋大学延伸到加拿大卑诗大学再到斯坦福大学,她的学术轨迹本身便是一部文化寻根史。

2002年她曾经在美国亚苏莎太平洋大学留学研究华侨史,2016—2018年又到美国斯坦福大学、加拿大卑诗大学当访问学者,专门研究海外唐人街华人社会的历史文化和建筑遗产。

谭金花在华侨历史上的研究多采用对比研究的方法,尤其关注五邑华侨的聚居地美国、加拿大、澳大利亚、东南亚等国家和地区的华侨历史与五邑侨乡的社会发展历史进行对比分析研究。她的华侨史研究成果得到美国、加拿大、澳大利亚等当地华侨史研究者的普遍认可,在国际上有着良好的社会口碑。

自2009年起谭金花在开平建立了以探讨文化遗产保育为目的的“仓东计划”,期间成立的“仓东遗产教育基地”是承载仓东计划的遗产教育与理念传播的主体。谭金花告诉《南方》杂志记者,目前仓东遗产教育基地的总面积约300亩,包括前面的稻田、村庄建筑和后山树林,是一个完整的传统农耕体系,整个区域都是前沿遗产教育的试验场,探讨文化遗产保育的国际理念在中国本土的在地化实施问题。基地面向全球开放,华侨华人到这里可以寻祖籍文化的根,了解开平碉楼与村落这一个世界文化遗产与海外华人社区之间的特别价值和意义。此外,还可以在仓东团队的帮助下回原籍寻血缘的根。

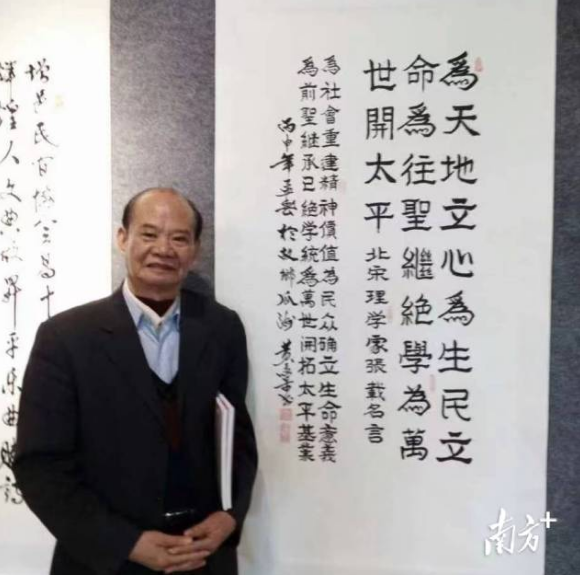

“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。”北宋大家张载的名句承载了黄金棠的热爱与执着。 受访者供图

在距离江门2小时车程的广州市增城区新塘镇,81岁的黄金棠多年来用脚步丈量着瓜岭村的历史年轮。河水碧绿水流缓缓,一条绿绸带将瓜岭村一分为二。这座位于广州市增城区新塘镇东部的水乡、侨乡,至今完整保留着明清时期岭南水乡的历史风貌。黄金棠清瘦、硬朗,被村民亲切地叫做“棠叔”。

成立文物巡护队伍、村集体祠堂进行白蚁防治、对两间碉楼保养维护……从老书记棠叔1975年任职以来,瓜岭村历届班子一直严抓村里建房管理,防止大拆大建,严格保护古建筑。

棠叔2005年退休后,撰写了《瓜洲吟草》《侨乡瓜洲》《白石河流传的故事》三本关于瓜岭村历史文化的书,并依旧热心于历史文化保护传承工作。五十年如一日,黄金棠无疑成为基层历史文化保护传承工作的不二代表。

2023年8月,棠叔荣获广东省历史文化保护传承工作先进个人。全省共有39个集体、75名个人荣获先进,棠叔是这次获奖个人中最年长的一位。

2025年,棠叔出版的《白石河流行的故事》在新塘文艺公众号连载。封面、封底中瓜岭村的11条巷子从书籍通过网络走向了世界。

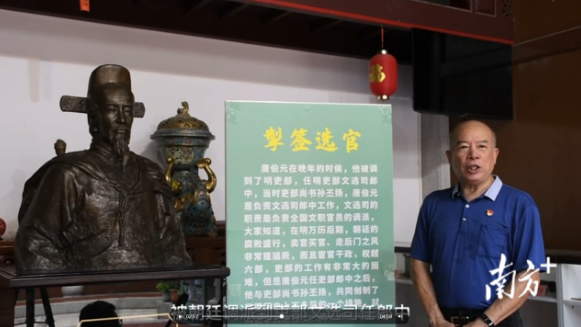

唐学武用潮州话生动讲述唐伯元和潮州的廉洁故事。 受访者供图

创新与活化,让乡土文化破圈生长

“清苦淡泊,人所不堪,甘之自如,为岭海士大夫仪表。”这句评价明朝清官唐伯元的古语,如今通过一则微视频再次焕发生机。学习贯彻党的二十大精神宣讲微视频《用乡音讲“活”潮州廉洁文化》在网上走红,其中的讲解人唐学武用潮州话生动讲述唐伯元和潮州的廉洁故事,引起了许多网友的共鸣。

这位用乡音传递廉洁文化的讲述者,正是唐伯元的裔孙——唐学武。 作为在党56年的老党员,他始终不忘初心,退休后更是不遗余力地传播潮州历史文化。自2009年起,他经常到唐伯元故居担任志愿者,免费为游客和市民讲解潮州廉洁文化,让历史故事贴近现代生活。

唐学武与唐伯元故居的渊源,远不止于志愿讲解。他亲眼见证了这座故居从年久失修到焕然一新的全过程。从复建前的史料考证、档案提取,到申请协调、监督工程,他倾注了无数心血。2019年底,古城区义安路的唐伯元故居终于竣工,并被无偿捐赠作为文化用地,成为弘扬潮州文化和先贤精神的重要场所。

事实上,唐学武对先贤文化的守护早已开始。在故居复建前,他就编印了唐伯元著作《醉经楼集》,并创作了大型电视剧本《铨曹冰监唐伯元》,荣获第八届全国戏剧文化奖·大型剧本铜奖。他还撰文《传承中华民族美德,建设好家风》,以行动守护潮州文化命脉,推动古城文化保育工作蓬勃发展。

他的付出得到了社会的认可。2023年,唐学武被评为“潮州好人”;2024年,他又入选潮州市湘桥区“百千万乡土人才工程”区级乡土人才,并作为文旅达人代表发言。

唐学武的故事,正是湘桥文旅发展的一个缩影。在这里,像他这样的文旅达人纷纷发挥专长,走基层、寻非遗、探企业,用独特的视角挖掘湘桥的旅游资源和多元文化,让古老潮州焕发新的活力。

在惠州市博罗县,“村歌工程”奏响文化振兴强音。2023年,中央宣传部办公厅、文化和旅游部办公厅、国家发展改革委办公厅联合发布基层公共文化服务高质量发展典型案例,全国共51个案例入选,其中,来自惠州市博罗县的《村歌唱响新时代,“一村一歌”激活乡村文化活力》上榜。

“用歌曲唱下每个村的脉搏,将宏大的时代主题转化为可触可感的生命体验。”博罗县相关负责人表示。博罗自2019年以来,创新开展“村歌唱响新时代”一村一歌乡村文化建设工程,以村歌创作、传唱、展演的形式,经过多年多的努力,创作了近两百首“沾泥土、带露珠、接地气”的村歌,全县以村歌传乡风、记乡愁、颂党恩,不断推动农民增进友谊、农村新风建设、农业升级发展。

全县“村歌唱响新时代”一村一歌乡村文化建设工程,也成为了新时代博罗公共文化服务高质量发展的一个特色品牌。

2025年5月翁源的孩子们和“翁城孩子的诗”一同进入北大清华。受访者供图

乡土与时代共振,让文化薪火生生不息

4月30日,创建助力“百千万”——“文明乡风润南粤”系列活动启动仪式在广州白鹅潭大湾区艺术中心举行。来自韶关市翁源县翁城镇的小诗人们表演了“翁城孩子的诗”,引来掌声阵阵。其中深受孩子们喜欢的IP“翁城李白”也来到现场。“李白”原名朱海文,他在接受《南方》杂志记者采访时表示,作为一名政府工作人员,很热心小孩子的诗歌教育,并带着孩子们走进这个世界。

“他们都对诗歌很有热情,也很愿意、很喜欢去创作,他们有越来越多展示自我的舞台,他们对这些活动也非常积极、有热情,我觉得他们不管是创作还是平时的表现都非常的棒。”羊城晚报艺术研究院诗歌教育负责人王绮彤接受采访时表示。她被孩子们亲切地叫“小王老师”。

用诗歌反哺乡村,记录下新时代孩子们及人民群众的思想。粤北小镇翁城有童真更有诗意。如今,“翁城孩子的诗”产生了广泛影响,备受关注:2024,登陆央视“六一”晚会;2024,广州巴士开设“翁城孩子的诗”专线;2025全国两会期间,十二名全国政协委员如廖昌永、冯远征等朗读翁城孩子的诗,2025年5月翁城孩子的诗进入北大清华,“翁城孩子的诗”“翁城李白”“翁城诗母”“翁城诗歌擂台”“翁城诗歌夜市”“翁城诗歌菜市场”成为著名文化IP并让翁城逐渐成为一座全民读诗、人人爱诗的“诗城”……

“翁城孩子的诗”已经成为乡村文化振兴新样本,成为文化助力“百县千镇万村高质量发展工程”新标杆。

在佛山三水区白坭镇岗头村,以艺术家梁国健为代表的新乡贤群体发起筹建“海天书屋乡土文化传承社”,正以实际行动续写乡土文化新篇。

2016年,梁国健联同梁志强、梁建宏等乡村兄弟与热心乡贤发起筹建该社,其名源自岗头先贤梁士诒的勋爵府“海天书屋”。传承社成立后,成员们以挖掘、保护和传承乡土文化为己任,对村内二十多间私塾祖祠等明清及民国时期的古建筑群落倾情关注,四处走访村民、拜访专家,不放过任何与村史相关的线索,在旅港百岁老人十一公梁嘉桢与村民海叔的热心帮助之下,将散落的乡村民俗文化碎片精心复原。

多年来,传承社成员们不断为系统的村史挖掘工作而努力。历经数年资料搜集与考证,《三水冈头古村风韵》《三水冈头古今楹联集》《梁士诒书法诗联赏析》《琼华集》等一系列著作相继问世,为岗头村留下珍贵的文化遗产。

如今,岗头村的文化建设在党建引领之下迈向新台阶。岗头人民会堂已经完成修缮活化,成功打造为集宗祠功能与学校档案展示于一体的乡村教育博物馆,成为传承教育文化的重要阵地。馆内不仅有古籍珍藏与档案展览,还将陈列岗头小学历史变革档案,经典门头招牌旧物装置场景化,全方位展现村庄厚重的教育底蕴与人文记忆。海天书屋传承社一直积极与各大高校作教研联动,开展各类文化活动:举办如“古村活化与社会责任现场沙龙”,组织新春读书会,开展少先队导赏员培训……感染越来越多的当地青少年成为家乡文化的传播者。

“乡土文化像大树一样扎了根,我们要把这些生了根的文化保存好。”海天书屋传承社成员们的初心质朴而坚定。他们以文化为纽带,将过去与未来相连,不仅让岗头村的历史文化重新焕发光彩,更让村民们在文化浸润中增强认同感与归属感。